| Главная » Статьи » Богоявленский храм и его приход » Богоявленский храм и его приход |

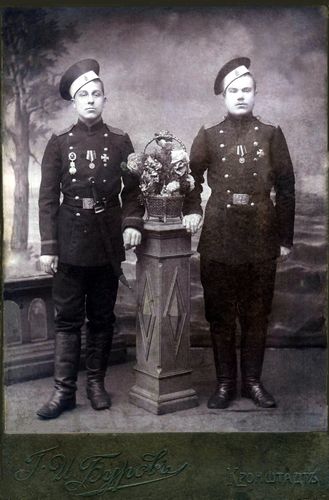

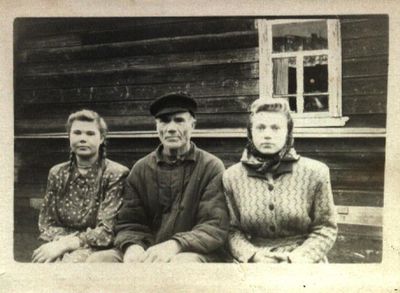

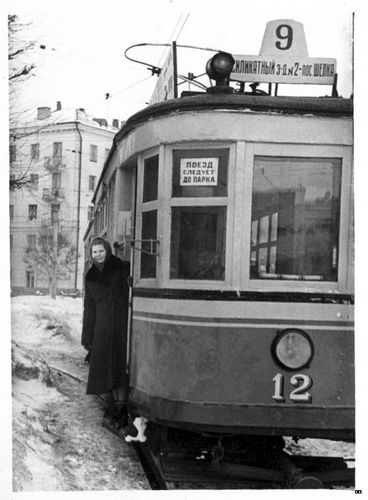

Деревня Райки не из «рая», а с края. (История не из учебника) Эту историю в подробностях, многочисленных деталях, именах, датах, вплоть до чисел на хорошем русском языке поведала за 2,5 часа девяностотрехлетняя Ольга Ильинична Иванова из Рамешек. Она-то и родилась в 1927 году в деревне Райки, которая не из «рая», а с края леса на берегу реки Сельница. По-карельски «рая» означает край (рубеж), ну, например, леса, границы чего-то. Стало быть, Райки – не райское место для проживания, а местечко на краю. Местечко это и его обитатели пережили многие мучительные лета российской истории, вдоволь хлебнув ада. Оказались карелы на берегу Сельницы из Карелии, как беженцы из огня русско-шведской многовековой войны. И Ольга Ильинична это заметила: «пришли на Сельницу от шведов». И надо полагать, как для них обычно, стали рубить не только избы. В деревне Райки была построена часовня Тихвинской Божьей Матери, а ближняя церковь в Змееве была перевезена в 1897 году с Дубровского погоста ныне Спировского района. Первых строителей деревни уже никто не помнит, но то, что избу для семьи в Райках рубил дед Ольги Леонтий Архипович, она твердо знает. Свои Райки она увидела именно из этой карельской избы, с камнями-валунами под срубом и плоским камнем у порога. Это характерно для карельских домов. Дед Леонтий и за райковской часовней приглядывал, и в змеевской Никольской церкви прислуживал. Стало быть, семья Леонтия, как и все карелы, прибывшие на тверскую землю, были православными богомольцами. Ну, а плоский камень у порога, возможно, дань предшествовавшему православию язычеству, нечто вроде оберега. Отчего ему и не быть: карелы очень бережливы к памяти о предках. Это подтвердила и Ольга Ильинична, четко повествуя о своем генеалогическом родовом древе, а по жизни ярко являя традиционный стереотип поведения: высоту семейных ценностей, крепость родовых уз, личное благочестие, взаимоподдержку и выручку (своих в беде не бросать). На долю отца и матери Ольги выпала довольно мучительная жизнь. Отец Илья Иванович (рождения 1891 года) в Райках воевал в первую мировую (германскую) войну, испытав ужасы германского плена в течение трех лет на тяжких работах военнопленных рабов. Лаврентьев Илья Иванович (справа) Вернувшись из плена парнем 27 лет, уже повидавшим окопное лихо, разгул страстей революционных лет, будучи вполне зрелым человеком, Илья женился на девушке из Райков Наталье. Лаврентьева (Иванова) Наталья Леонтьевна жена Ильи Ивановича Лаврентьева До этого было красивое знакомство с гармоникой на деревенских гуляньях, обдуманное сватовство по согласию сторон и взаимной любви. Жених был из многодетной семьи трудолюбивых райковских крестьян, мастер на все руки (плотник, столяр, стекольщик, бондарь, корзинщик и другое). Такому работнику родители невесты охотно предложили войти в их дом, а не строить своего, отдельного, что и произошло в 1919 году. Илья с первых дней брака стал беречь жену, во всем и по дому, и по хозяйству помогать ей. Жили они при таком хорошем кормильце, как Илья, ладно и, видимо для глаз завистливых людей счастливо. И как разумеет Ольга, одна из их пяти детей, на отца и мать в какое-то время «навели порчу». Мать стала страдать припадками, видимо, падучей болезни, и у отца здоровье тоже ухудшилось (сказалось ранение в первую германскую и плен). А в 1934 году их семью настигла большая беда– раскулачивание. В колхоз «Сельница» их брать не хотели, как людей болезненных, мотивируя тем, что, мол, придется работать вместо них, когда они болеют. Ну, а коли так, стало быть, они «кулаки» и неблагонадежные. Отобрали у них единственную лошадь, всю утварь при ней, все орудия труда на их гумне и даже погреб очистили от запасенной на зиму провизии. Ольга хорошо запомнила, что отца караулили, чтобы не сбежал, как поднимали половицы над низким погребом, чтобы достать корзины с запасами, как издевались над ней. И все эти бесчинства и жестокость проявляли свои же деревенские. Отобрали буквально все, что нажили честным трудом их земляки, ослабленные болезнью Илья и Наталья. Мало того, обобранного Илью отправили на три года, как не члена колхоза и тунеядца, на принудительные работы в Удомлю. Но, безусловно, не все мужики в деревне Райки были жестоки, бесчестны и бессердечны к своим землякам. На вопрос к Ольге, как стала возможна такая жестокость к их семье со стороны своих же, деревенских, ответила: «Не знаю». Однако жестокость к раскулаченным была повсеместной по всей стране, в том числе и в нашей никольской округе (см. книгу «В Тверском углу» Кременецкой Т.Н., 2000г.). В то время, время тридцатых годов двадцатого века, жестокость явилась результатом промывания мозгов «теорией классовой борьбы», созданной адептами марксизма-ленинизма и в частности Сталиным. Позднее он сам признал эту борьбу в деревне «перегибом» от «головокружения от успехов». Успехом, вероятно, считалось появление в деревнях «порченных классовой борьбой «своих»» же мучителейгонителей, а именно комитетов бедноты из активистов. Они-то и стали активничать в жестокостях по отношению к своим землякам («порча» состоялась, «успех» достигнут) – началась массовая кампания коллективизации с раскулачиванием. Илья Иванович Лаврентьев с дочерьми Ольгой и Марией Вот что скрывалось в кратком ответе Ольги Ильиничны «не знаю». Обобранной семье иные, не порченные, несли картошку, муку, подкладывая их на крыльцо избы… Выручала далекая и близкая родня, делясь продуктами, одеждой, помощью в облегчении участи Ильи на принудительных работах. Семья покидала Райки, ища в других местах насущного хлеба. Находила этот хлеб в любых трудах болезненная Наталья и ее подросшие дети. В 1938 году она ослепла. А в 1941 году Илью на пятьдесят первом году жизни призвали опять на войну с немцами. Предложили по возрасту нестроевую службу в рабочих батальонах. Но он, уже в полной мере вкусив труд рабочего в германском плену, предпочел ему боевую обстановку. И в 1942 году не под Смоленском он оказался в окружении. Чудом буквально выбравшись из него, обмороженный и раненый в ногу, попал в госпиталь, где лечился больше года. Вернулся в мае 1943 года домой. Шла война и поэтому практически сразу после возвращения Илью послали на работу в Климово на крахмальный завод, а позже на строительство Толмачевской больницы. После окончания войны, так и не став колхозником в Райках, он до конца своих дней трудился по найму в пастухах в деревне Далеки. Жена его Наталья умерла раньше его - в 1946 году, сам Илья закончил жизненное странствие свое в 1954 году. Супруги похоронены на сельском кладбище в Змееве. В Отечественную с немцами Илья потерял убитого подо Ржевом сына Петра. Дочери Ольге в полной мере в тылу достался тяжелый крестьянский труд в колхозе «Сельница», а также работы на лесосплаве под Максатихой, где она в ледяной воде застудила ноги и обрела пожизненный ревматизм. Её сестрам тоже пришлось не легче, старшей Вере пришлось и окопы рыть, и лес валить, а младшая Маша сначала была при слепой матери, а когда исполнилось двенадцать, стала трудиться в колхозе и лесозаготовках. Колхозная жизнь в деревне Ольги впоследствии сменилась на городскую в Твери. Там она отучилась на водителя трамвая и этому вождению отдала тридцать лет своей жизни. Награждалась не раз за безаварийное вождение. Сумела своим упорным трудом заработать деньги на квартиру в городе, а до этого долго жила в общежитии. До сих пор помнит она номера трамвайных маршрутов, названия остановок и конечных пунктов. Иванова Ольга Ильинична, начало работы на трамвае г. Калинин (Тверь) При всех тяготах жизни, болезнях и испытаниях Ольга Ильинична к старости сохранила уникальную память, ясный ум, живость и здравость рассуждений в свои нынешние девяносто три года. Обычно люди до таких лет в здравомыслии не доживают, будучи поражены деменцией – болезнью слабоумия. Но, видимо, крепкий и здоровый крестьянский род нашей героини передал ей в наследство не только долголетие, физическую и моральную силу, но и уникальную память. Она в роду крестьян деревни Райки как бы проживает вместо отца и матери, их довольно рано угасшие жизни. Угаснувшие рано не по их вине, а надорванные испытаниями жесточайшего двадцатого века. Через Ольгу Ильиничну Иванову Бог благословил донести до наших дней историю ее семьи, историю не из учебников, а из глубин народной жизни в нерайском местечке Райки. В заключение следует поблагодарить Ольгу Ильиничну за историю, поведанную в лицах и судьбах. Этот рассказ дополнен семейным фотоархивом. Если кому-то из читателей рассказанная история не покажется особо значимой, то пусть он представит себя в рядах крестьян тяжелых 30-40 годов 20 века. Поднимет на свои плечи две войны, голод и холод тыловых будней, горечь потерь родных и здоровья и спросит с себя: а как бы я понес эти ноши. Одни скажут: «Да так же, как мои предки». Другие ответят: «Не знаю». Так вот для тех, кто еще не успел узнать, и записана эта история не из учебника, а из уст уроженки деревни Райки, чтобы узнали, как выстаивали в бедах и напастях наши предки, своих в беде никогда не бросая, оттого и побеждали в лихолетьях, сохраняя свою родину, свою семью, свое и других человеческое достоинство. Т.Н. Кременецкая | |

| Просмотров: 143 | |

| Всего комментариев: 0 | |